文|李辉

一九七八年深秋,日本电影周在京开幕。在此之前,虽相继举办过朝鲜电影周、罗马尼亚电影周,但真正具有冲击力且具有历史转折特点的,应是日本电影周。

之前,我最熟悉的外国电影,仅限于社会主义阵营。最初是朝鲜、阿尔巴尼亚,后来陆续有了北越、南斯拉夫和罗马尼亚。

实际上,观看南斯拉夫、罗马尼亚的电影,已是“文革”结束之后的事。问及同龄人,大多都可以不假思索地举出一连串这些国家的片名:《卖花姑娘》、《海岸风雷》、《地下游击队》、《回故乡之路》、《瓦尔特保卫萨拉热窝》……

最难忘中学时代观看《卖花姑娘》的盛况。我们城关镇几里之外,有解放军的一个师部驻地,一晚,师部驻地将露天放映这一影片,消息传来,全城几千人顿时潮水奔涌出至。

银幕悬挂于广场一侧,前为平地,后为山坡,前前后后,满满当当都是人。我和同学们早早步行前往,抢占一个好位置,对于我们,那时看一部外国电影,恰同过节。

如今,在一九七八年十月下旬的中国,日本电影周公开亮相了。三部影片分别是《追捕》、《望乡》、《狐狸的故事》,日本电影周的公映,与时任国务院副总理的邓小平十月下旬应邀访问日本相吻合。

《望乡》海报

十月二十八日《人民日报》第四版右下角,发表新华社电讯《日本电影周在京开幕》;左侧,配发一篇综述文章《精湛的艺术 深厚的情谊——日本电影周影片观后》(中国电影工作者协会孟广钧)。电讯写道:

新华社北京十月二十五日电 在中日两国人民热烈庆祝中日和平友好条约生效的大喜日子里,中国人民对外友好协会、中国日本友好协会、中国电影工作者协会举办的日本电影周二十五日下午在北京举行开幕式。

日本电影周的举行是两国文化交流中又一件值得庆贺的喜事。电影周期间,将在北京、天津、上海、沈阳、武汉、广州、成都、西安同时放映日本故事影片《追捕》、《望乡》和《狐狸的故事》。

中日友协副会长夏衍和日本驻中国大使馆临时代办伴正一在开幕式上先后讲话。……

开幕式后,中日两国朋友一起观看了日本故事片《追捕》。

(载《人民日报》,一九七八年十月二十八日)

1978年10月28日《人民日报》日本电影周的报道

一个电影周的开幕,恰是一个时代转换的缩影。

不妨将刊发日本电影周消息的本日《人民日报》第四版,与一年之前的同日第四版内容略作浏览与对照。

一年之前,一九七七年十月二十八日《人民日报》第四版,上半版刊有一篇长篇通讯,报道一位“雷锋式的飞行员”的事迹,相关外事活动的报道,仅占下面半版篇幅。

这些活动分别为:波尔波特率领柬埔寨党政代表团,在乌兰夫副委员长陪同下访问江苏的华西大队(即后来著名的华西村);英国前首相希思访问中国,瞻仰毛主席遗容;瑞典三军总司令辛内格伦访问内蒙古;国家体委主任王猛宴请突尼斯青年体育部长;赞比亚驻华大使离任回国……

一年之后的十月二十八日,四版已成为专门报道外事活动的版面。除了前面提到的日本电影周开幕消息与影片综述,另有其它外事活动:日本京都举行盛大宴会欢迎邓小平副总理、李先念副总理同访华的墨西哥洛佩斯·波蒂略总统继续会谈、方毅副总理会见美国“全国广播公司”电视摄影组、王震副总理会见访华的日本朋友、澳大利亚副总理安东尼到达广州开始访华、尼日尔新任驻华大使向邓颖超副委员长递交国书……

两相比较,不难看出,仅仅时隔一年,出现在中国读者面前的,已多了美国、日本、澳大利亚等一些疏远许久、显得陌生的面孔。

据后来的相关报道,正是此次前往京都的邓小平,乘坐快速而平稳的新干线火车,对现代化感触良多。为日后抛弃“以阶级斗争为纲”、确定“以经济建设为中心”的过程中,可将之视为心理变化的一个铺垫。

时代转换之际,另一种意义上的解冻来临——国际关系开始缓和,中国敞开大门,拥抱过去曾被视为“敌人”的某些国度。

这一解冻时刻,几部日本电影进入中国民众的视野,成了文化的催化剂,人们心底长期形成的对“西方阵营”国家的敌视与冷漠,因银幕上高仓健、山口百惠等耀眼明星的光彩而得以化解,民众之间彼此心理的距离,由此拉近。

不过,《望乡》带来的另外一个层面的波动与影响,恐怕令挑选这一影片的人始料不及。这里不妨看日本电影周开幕之际,综述《精湛的艺术 深厚的情谊》对《望乡》的点评:

与《追捕》相比,《望乡》这部影片更有深度,它描写的是从明治末期到三十年代初期被诱骗卖到南洋山打根当妓女的日本贫苦农女阿崎的苦难一生。观众看过影片后,不得不去思考:这些被压迫在最底层的日本妓女的悲惨命运是怎样造成的?如阿崎婆所说的那样,是什么“男人压迫女人”吗?

不!绝对不是!阿崎和她的难姊难妹们——那些被称为“南洋姐”的妓女的悲剧不止于她们被损害被侮辱,还在于她们并不知道,她们是在用肉体维护着当时的军国主义,用肉体为军国主义的侵略扩张政策服务。

到头来,却有家不能归,有国不能奔,只能客死异乡。而那些幸免于死,回到故乡的人,则被认为是民族的耻辱,遭到人们的歧视,甚至连自己的亲人也拒绝与之往来,成为被遗弃的人间孤魂!

栗原小卷扮演的圭子,田中绢代扮演的阿崎婆,表演都是恰到好处的。她们二人有个共同特点,那就是主要靠眼睛来传神。她们的形体动作不多,但是主人公们的性格、内心活动、思想波澜,却都通过眼睛使我们看得一清二楚。

(载《人民日报》,一九七八年十月二十八日)

据引文所述,显而易见,引进《望乡》的初衷,恐怕更在于突出影片对资本主义制度和日本军国主义的揭露与批判。

可是,多年来,中国的文艺创作一直倡导塑造“高、大、全”英雄人物形象,甚至避讳在作品中正面描写爱情,《望乡》却前所未有地以另外一种方式将之解构,这对中国观众无疑是极大冲击。

曹禺曾私下告诉巴金,为适合中国“国情”,《望乡》引进之前已先期做过删节。即便如此,这部以现实主义风格描写日本妓女生活的电影,在北京、上海等地公映后,仍招致不少指责、非议,甚至有人呼吁停止上映,担忧对青年一代带来不良影响。有的批评者甚至将之归为“黄色电影”,主张禁演。

一位当年服役的军人回忆说,当时他所在的连队然接到更改休息日的通知,其内容是:“本星期日更改到下星期一”,其目的其实是要避开影片《望乡》的放映日,以不让大家到地方电影院观看,避免“中毒”。

一部日本电影造成一时气氛紧张,其情形仿佛一个原本洁白无暇的世界,忽然要泼上了一盆污水。而《望乡》是污水,更是“祸水”。

《追捕》与《望乡》的公映,高仓健与栗原小卷,从此成了我们那一代人的偶像。

再回到《望乡》进入中国时刻。

当《望乡》招致非议时,一位老人挺身而出为之辩护,这位老人,是巴金。

一九七八年十一月二十五日,巴金迎来七十五岁生日。一个星期后,十二月二日,他写下短文《谈》,交由香港《大公报》副刊发表,这是他为新开专栏“随想录”所写的第一篇。乍一亮相,他便呈现出“干预生活”的姿态,就正引起议论纷纷的《望乡》发表看法:

据说老年人对《望乡》持反对态度的多,我已经踏进了七十五岁的门槛,可是我很喜欢这部电影,我认为这是一部好电影。

……

今天的青年,拿《天安门诗抄》的作者和读者为例吧,他们比我们那一代高明得多!他们觉悟高,勇气大,办法多,决心大,没有这样的新的一代的革命青年,谁来实现“四个现代化”?要说他们只能看删剪后的《望乡》,否则听到“卖淫”、“五块钱”这类字眼,就会——,这真是以己之心度人之腹,这是极其可悲的民族虚无主义!

(《谈》,一九七八年十二月一日)

为电影《望乡》叫好,其实是为青年一代鼓与呼;为青年辩护,证明巴金自己回到了青春的起点。巴金此时的文字表述,虽然尚未摆脱流行的政治痕迹,但他态度明确地拉开了与其他“老年人”距离,却预示着一个具有重大意义的人生转折——过去他曾说过自己是“五四运动的产儿”,时隔多年,浩劫余生,他开始了向“五四”精神的回归。

为《望乡》辩护,正是巴金重新历史反思的开始。巴金为《望乡》连续写了两篇文章,《谈》、《再谈》。在第二篇文章中,巴金写到扮演阿崎婆的田中绢代女士已经逝世,但巴金说“阿崎婆的形象非常鲜明地印在我的脑子里”。

巴金对栗原小卷扮演的三谷印象同样深刻。巴金写道:

她不讲一句漂亮的话,她用朴实的言行打动对方的心。本来她和阿崎婆之间有不小的距离,可是她很快地就克服了困难,使得距离逐渐地缩短,她真正做到和阿崎婆同呼吸,真正爱上了她的主人公。她做得那样自然,那样平凡,她交出了自己的心,因此也得到了别人的心。

她最初只是为了写文章反映南洋姐的生活,可是在“深入生活”这一段时间里她的思想感情也发生了变化,她的心也给阿崎婆吸引住了,她们分手的时候那种依依不舍的留恋,那样出自肺腑的哀哭,多么令人感动!最后她甚至远渡重洋探寻受难者的遗迹,为那般不幸的女同胞惨痛的遭遇提出控诉,这可能又是她当初料想不到的了。这也是一条写作的道路啊。

看完《望乡》以后,我一直不能忘记它,同别人谈起来,我总是说:多好的影片,多好的人!

(《再谈》,一九七九年一月二日)

时隔八年,一九八六年十二月三日,栗原小卷来到上海,第一次走进巴金家中,看望这位为《望乡》辩护的文坛大树。巴金写下第一篇《谈》的日子,是一九七八年十二月一日,栗原小卷走进武康路巴金的家的日子,正好八年!陪同栗原小卷一起走进巴金家中的《文汇报》记者汪澜,恰好是我的同班同学,是她报道此次两人难得的相逢。

1986年12月3日,栗原小卷一行专程来到上海,走进武康路113号,巴金在家里接待

将近三十年过去,二〇一五年六月,栗原小卷再次来到上海,又一次走进巴金故居。陪同她的还是汪澜,这一次,她已是上海作家协会的负责人。

三十年后,两人的再次重逢,该有多少故事可以叙说?巴金故居为栗原小卷特意高仿巴金谈《望乡》的手稿相赠。

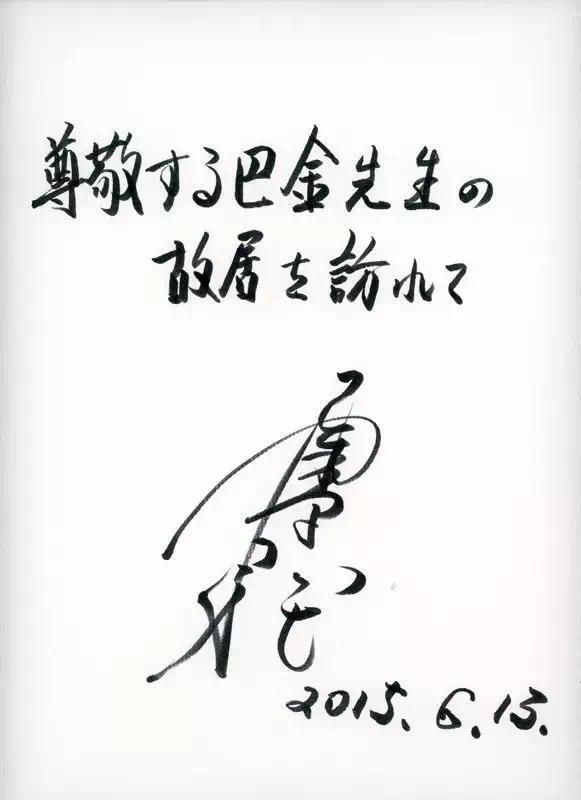

美好记忆,留在栗原小卷心中。重返巴金故居,她在签名本上题词存念。

重返巴金故居,栗原小卷为之题词

巴金故居复制一份巴金谈《望乡》的手稿赠送栗原小卷

巴金故居高仿高莽先生绘制巴金肖像,以及许多朋友的题词,赠送栗原小卷

后来在《合订本新记》中,巴金承认这一点:

要是没有《望乡》,我可能不会写出五卷《随想录》。……我最初替《望乡》讲话,只觉得理直气壮,一吐为快,并未想到我会给拴在这个专栏上一写就是八年。从无标题到有标题(头三十篇中除两篇外都没有标题),从无计划到有计划,从梦初醒到清醒,从随想到探索,脑子不再听别人指挥,独立思考在发挥作用。

(《随想录》,序言第三页)

精神回归,步履蹒跚。此时,五十年前留学法国、投身于世界无政府主义运动的经历,成了直接推他前行的一种动力。

一九七八年年底,开始撰写《随想录》时,巴金在家里接待了几位法国汉学家,他们的来访唤醒了巴金留学巴黎的生活记忆,并促成他写出《把心交给读者》(一九七九年二月三日)。文章开篇记叙他与友人黄裳的对话。巴金告诉黄裳,他要把《随想录》当作遗嘱来写,他要把心交给读者。

在文章里,巴金深情地回忆巴黎生活,提到他所敬重的一个又一个法国伟人:卢梭、伏尔泰、雨果、左拉。他特别强调伏尔泰、左拉为冤屈者发出抗议之声的举动。

在这些法国伟人之外,他本应提到俄罗斯的克鲁泡特金,这是他最敬仰、所受影响最大的无政府主义思想家、革命家;在当年巴黎生活中,他更应提到自己参与营救两位无政府主义者萨珂、凡塞特的世界性活动……此时的他,余悸尚存,因信仰无政府主义而不断受到批判的经历,仍是心中无法卸掉的重负。

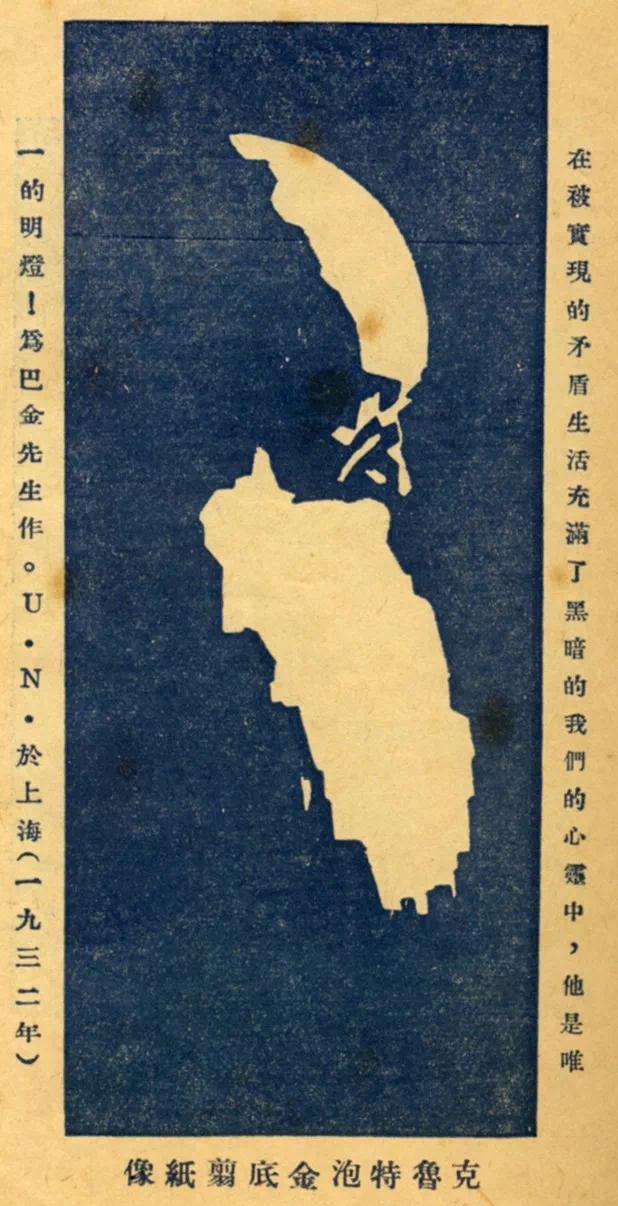

巴金翻译的克鲁泡特金的自传1933年出版时所用的插图。题词为:在现实的矛盾生活所充满了黑暗的我们心灵中,他是唯一的明灯。为巴金先生作。

没有提及,却并不意味着忘记早年信仰,其实,对青春岁月的追念,融进了他对那些法国伟人的敬仰之中。作为政治理想与信仰,无政府主义理想已离现实社会远去,也远离了巴金的生活。

但是,自“五四运动”起一直受其熏陶的巴金,青春热情并没有在心底全然熄灭。作为无政府主义理论的集大成者,克鲁泡特金赞同旨在反抗一切专制束缚的个人主义,认为人性本来就具备十分完美的道德,即互助、正义、自我牺牲三个要素。

巴金最崇敬克鲁泡特金,也翻译过克氏多部作品,早年曾不断表示要将这三者作为自己的道德标准和人格目标。如今,开始写作《随想录》的巴金,在人格塑造和道德完善的层面上,终于有了与青春、与历史衔接的可能。

有意识地回归“五四”,在曾有的政治信仰中寻找精神与道德的力量,这也是巴金在反思历史时,为何一开始就比其他同龄作家境界更高、思考更深的主要原因。

毫无疑问,如果没有这种历史关联,就不可能出现《随想录》,巴金也不可能对自己身上曾经有过的软弱、人云亦云、违心地自我批判和批判友人等往事,有那么深切的内疚和痛苦。

时光流逝,他忽然间发现自己竟然走过一条漫长的曲折道路——“我怎么忘记了当年的承诺?我怎么远离了自己曾经赞美的人格?我怎么失去了自己的头脑,失去了自己的思维,甚至自己的语言?”——可以设想这是他的内心自白。

精神痛苦,再次成为晚年巴金写作的动力,这与当年二十三岁在巴黎写下《灭亡》时的精神状态颇为相似。

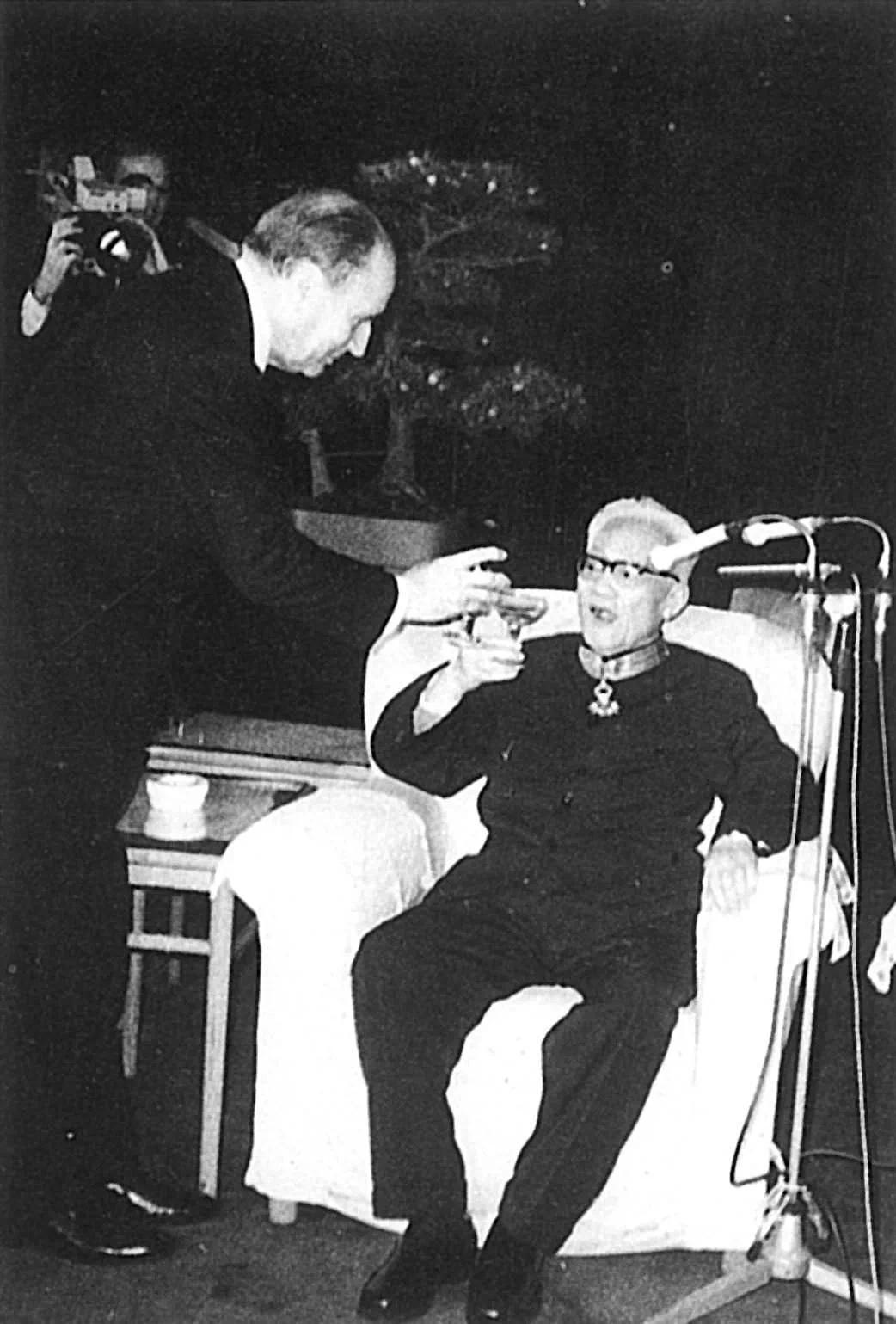

八十年代巴金接受法国总统密特朗授予勋章

一九八〇年四月,他前往日本访问,在京都发表一次题为《我和文学》的演讲,其中明确说过“仿佛我又遇到五十年前的事情”:

今天我回头看自己在十年中间所作所为和别人的所作所为,实在不能理解。我自己仿佛受了催眠一样变得多么幼稚,多么愚蠢,甚至把残酷、荒唐当做严肃、正确。

我这样想:要是我不把这十年的苦难生活作一个总结,从彻底解剖自己开始弄清楚当时发生的事情,那么有一天说不定情况一变,我又会中了催眠术无缘无故地变成另外一个人,这太可怕了!这是一笔心灵上的欠债,我必须早日还清。它像一根皮鞭在抽打我的心,仿佛我又遇到五十年前的事情。“写吧,写吧。”好像有一个声音经常在我耳边叫。

(《随想录》之《我与文学》)

于是,巴金重新拿起了笔。历史的风风雨雨,朋友们的坎坷命运,自己的人生体验,在他的笔下一一呈现。他不再人云亦云,不再丧失自我。

他直面“文革”浩劫,直面自己曾经扭曲的人格,愿意用真实的写作来揭示自己的、乃至一个知识分子群体的精神伤痕。

巴金开始撰写《随想录》,在时间上对于我与同窗陈思和也有一个有意思的巧合。

八十年代三联书店出版的《随想录》特装本

一九七八年年底,我俩在一次聊天中,商定开始合作研究巴金。我们的研究虽以巴金早期思想与创作为主,但同时也在贾植芳先生指导下,参与编辑《巴金研究资料》。

我们最初两年工作之一,即是走进图书馆,查阅巴金在香港《大公报》发表的《随想录》,以备编目。

可以说,我们对巴金的了解与研究,与巴金《随想录》的写作几乎同步。历史的巴金帮我们更深地理解现实的巴金;现实的巴金让我们对历史的巴金有了更多的亲切感。历史与现实,场景交叉,心境映衬,凸现出一位老人的精神回归与人格再塑造。

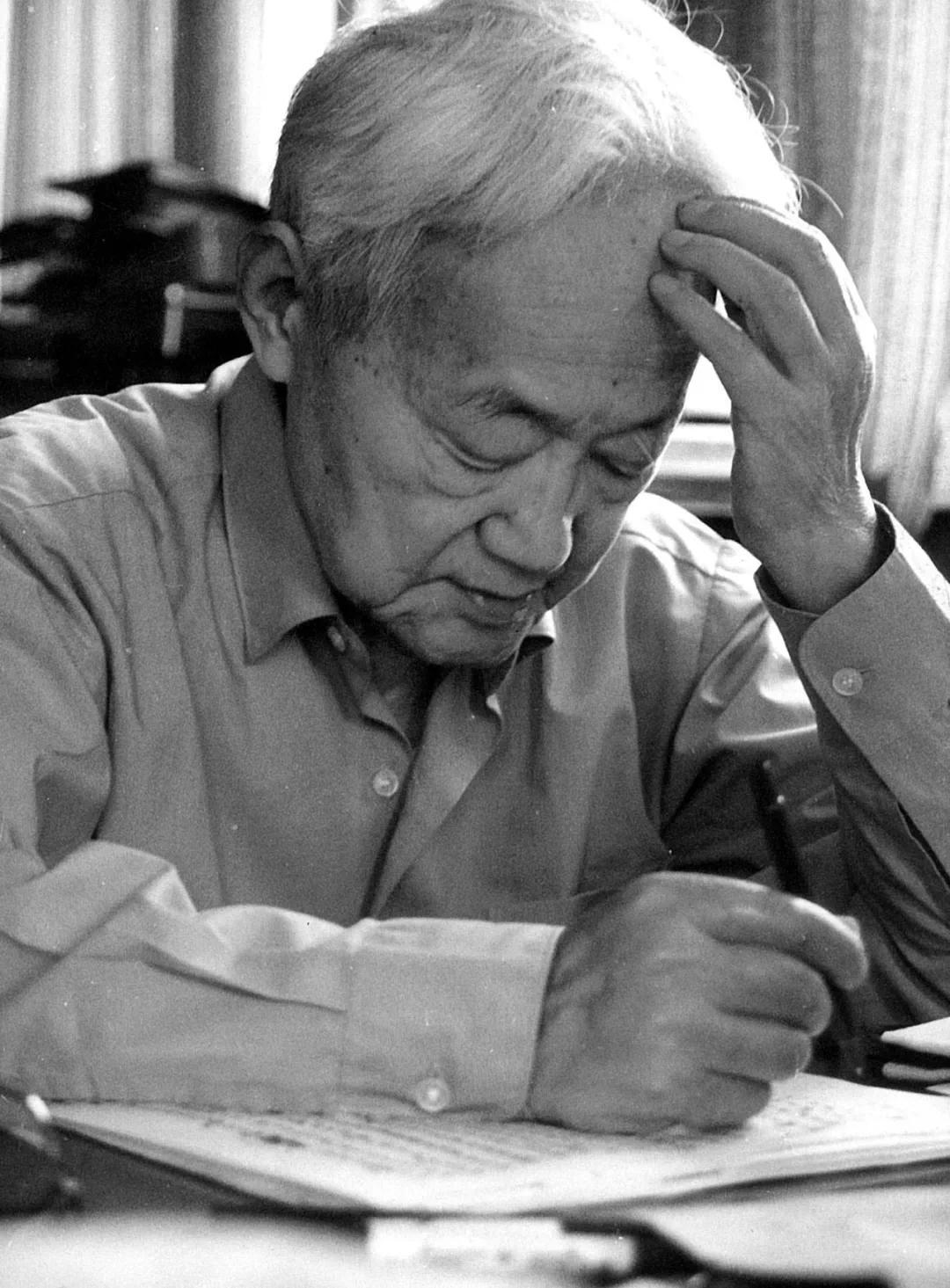

躺在病床上,巴金仍在阅读和写作

看巴金在《随想录》中一步一步前行。他不厌其烦地强调“讲真话”——一个看似浅显却极具现实分量的命题。他站在整个人类的角度反思“文革”,第一个提出建立“‘文革’博物馆”的构想。

“伤痕文学”正在盛行时,他率先自我忏悔和自省,超越个人苦难的诉说,提出每个知识分子乃至每个人,都应反思自己的历史责任,进而把反思范围从“文革”十年向前延伸……如此这般,从为《望乡》辩护开始,在病重之前的二十多年间,巴金从没有放下手中之笔。